2021年09月14日

知ってましたか?難聴と認知症のこと

現在、日本の高齢者の4人に1人は認知症、またはその予備軍と言われています。

団塊世代が後期高齢者となる2025年には、患者数は700万人を超えると見られています。

2015年、政府は高齢化が急速に進む日本の問題に、認知症の対策強化にに向けての国家戦略である新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)を策定。認知症予防の推進と認知症高齢者の日常生活を支える仕組み作りに国をあげて取り組み始めました。

その中で、認知症の危険因子として「加齢」や「高血圧」「糖尿病」の他に「難聴」も一因としてあげられています。

新オレンジプランの中で「難聴」が認知症の危険因子の一つとしてあげられている理由には次のようなものがあります。

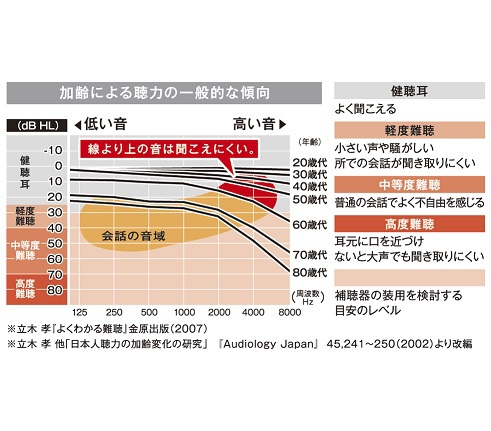

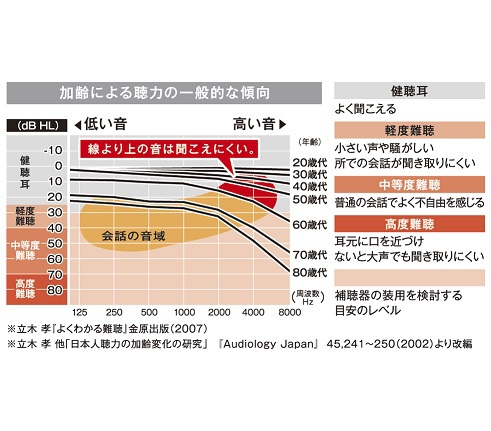

高齢者の場合、主に感音難聴になることが多いのですが感音難聴になると、音を感知する電気信号がうまく伝わらず、高い音の聞き分けが難しくなります。

そのため、高い声や早口で話されると聞き取りにくく、聞き間違いをする理解するまで時間がかかるということが起こります。

そして、あいまいな返事をしてしまったり、聞き返すことで相手を不快にさせてしまうのではないかと気兼ねし、相手とのコミュニケーションをはかるのを避けてしまいます。

このようにして、コミュニケーションをはかる機会が減ってしまうことにより、社会から孤立してしまうだけでなく、音の刺激や脳に伝わる情報が少なくなると、脳の萎縮や神経細胞が弱まることなどにより、認知症のリスクが高くなるのです。

そしてその対策には、補聴器の装用が有効です。補聴器を装用することで会話がスムーズにできるようになり積極的にコミュニケーションをとるようになった、外出に積極的になった、という方もいらっしゃいます。そしてその結果、認知機能の低下を予防することにつながります。

補聴器の使用には抵抗がおありの方もいらっしゃると思いますが、補聴器は毎日の生活を楽しくしてくれる重要なパートナーです。

ご自身の聞こえでお悩みの方、お父さま、お母さまなど、ご家族の聞こえに不安を感じている方、ちょっとしたことでもお気軽にご相談ください。

団塊世代が後期高齢者となる2025年には、患者数は700万人を超えると見られています。

2015年、政府は高齢化が急速に進む日本の問題に、認知症の対策強化にに向けての国家戦略である新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)を策定。認知症予防の推進と認知症高齢者の日常生活を支える仕組み作りに国をあげて取り組み始めました。

その中で、認知症の危険因子として「加齢」や「高血圧」「糖尿病」の他に「難聴」も一因としてあげられています。

新オレンジプランの中で「難聴」が認知症の危険因子の一つとしてあげられている理由には次のようなものがあります。

高齢者の場合、主に感音難聴になることが多いのですが感音難聴になると、音を感知する電気信号がうまく伝わらず、高い音の聞き分けが難しくなります。

そのため、高い声や早口で話されると聞き取りにくく、聞き間違いをする理解するまで時間がかかるということが起こります。

そして、あいまいな返事をしてしまったり、聞き返すことで相手を不快にさせてしまうのではないかと気兼ねし、相手とのコミュニケーションをはかるのを避けてしまいます。

このようにして、コミュニケーションをはかる機会が減ってしまうことにより、社会から孤立してしまうだけでなく、音の刺激や脳に伝わる情報が少なくなると、脳の萎縮や神経細胞が弱まることなどにより、認知症のリスクが高くなるのです。

そしてその対策には、補聴器の装用が有効です。補聴器を装用することで会話がスムーズにできるようになり積極的にコミュニケーションをとるようになった、外出に積極的になった、という方もいらっしゃいます。そしてその結果、認知機能の低下を予防することにつながります。

補聴器の使用には抵抗がおありの方もいらっしゃると思いますが、補聴器は毎日の生活を楽しくしてくれる重要なパートナーです。

ご自身の聞こえでお悩みの方、お父さま、お母さまなど、ご家族の聞こえに不安を感じている方、ちょっとしたことでもお気軽にご相談ください。

Posted by guild at 23:10│Comments(0)